Warum Laden am Arbeitsplatz ein Schlüsselthema ist

Mit der wachsenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen rückt der Arbeitsplatz immer stärker in den Fokus als wichtiger Ladeort. Für Unternehmen, die ihre Fahrzeugflotten elektrifizieren, bietet das Laden während der Arbeitszeit gleich mehrere Vorteile: Fahrzeuge stehen planbar über mehrere Stunden auf dem Firmengelände, die Nutzer:innen erwarten verlässliche Ladepunkte und das Unternehmen kann den Energiebezug steuern.

Doch gerade diese vermeintlich ideale Ausgangslage birgt auch Herausforderungen: Wenn viele Fahrzeuge gleichzeitig laden, entstehen Lastspitzen und unnötige Stromkosten. Umso wichtiger ist es, das tatsächliche Ladeverhalten zu verstehen und darauf basierend intelligente Steuerungskonzepte einzusetzen.

Wie oft wird überhaupt am Arbeitsplatz geladen?

Unsere Analysen zeigen: Nicht jede Flotte lädt gleich.

Grundsätzlich lassen sich Unternehmensflotten in zwei Gruppen einteilen: Aussendienstflotten und Büroflotten. Aussendienstmitarbeitende verbringen den Grossteil ihrer Zeit unterwegs. Ihre Fahrzeuge dienen als mobiles Arbeitsinstrument. Sie sind tagsüber seltener am Firmenstandort und laden daher unregelmässig. Bürofahrzeuge hingegen stehen regelmässig und über längere Zeit auf dem Unternehmensgelände.

Diese unterschiedlichen Einsatzmuster spiegeln sich deutlich im Ladeverhalten wider: Büroflotten laden im Verhältnis doppelt soviel Energie am Arbeitsplatz wie Aussendienstflotten.

Wann wird geladen?

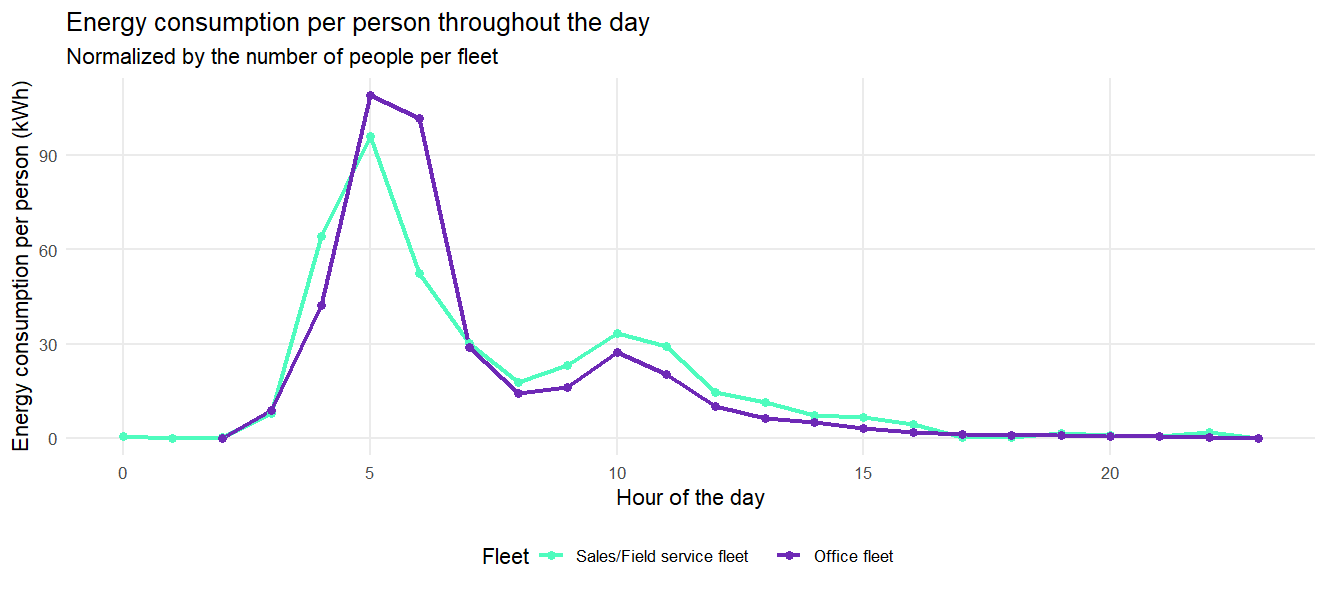

Ein Blick auf die Tagesverläufe zeigt: Das Ladeverhalten folgt einem klaren Rhythmus. Sowohl Büro- als auch Aussendienstflotte zeigen ein deutliches Ladepeak am frühen Morgen, typischerweise zwischen 05:00 und 08:00 Uhr – genau dann, wenn die Mitarbeitenden ins Büro kommen und ihr Fahrzeug als Erstes an die Ladestation anschliessen.

Diese Routine hat unmittelbare Auswirkungen auf Netzlast und Energiekosten – und offenbart zugleich ungenutzte Potenziale.

Steigende Strompreise am Morgen

Zu Arbeitsbeginn gehen viele Fahrzeuge gleichzeitig ans Netz. Dies ist eine Zeit, wo traditionell sowieso viel Energie im Netz nachgefragt wird. Daher entstehen sogenannte Nachfragepeaks, welche durch geringeres Angebot von erneuerbaren Energien (v.a. Photovoltaik) noch verstärkt werden. Die Folge sind steigende Strompreise und eine höhere Belastung des Netzanschlusses.

Für Unternehmen bedeutet das: Ohne aktive Steuerung steigen die Kosten genau zu jenen Stunden, in denen der Energieverbrauch am höchsten ist.

Ungenutzte Ladepotenziale am Nachmittag

Nach dem morgendlichen Peak flacht die Ladeaktivität deutlich ab. Viele Fahrzeuge bleiben den restlichen Arbeitstag über angeschlossen, laden aber nicht mehr aktiv. Gleichzeitig steigt ab dem Mittag die PV-Produktion stark an, genau dann, wenn günstiger Strom verfügbar wäre. Dieses zeitliche Missverhältnis zeigt: Ein grosser Teil des Energiepotenzials bleibt ungenutzt.

Durch intelligentes Lademanagement, nicht nur bezogen auf das Lastmanagement des Gebäudes, liesse sich diese Phase gezielt nutzen –beispielsweise, indem Ladevorgänge automatisch in die Mittagsstunden mit geringen Strompreisen verschoben werden. Damit könnten Unternehmen sowohl ihre Kosteneffizienz deutlich steigern als auch, wenn sie eine eigene PV-Anlagebesitzen, die Eigenverbrauchsquote ihres PV-Stroms maximieren.

Wöchentliche Muster: Energienachfrage folgt dem Arbeitsrythmus

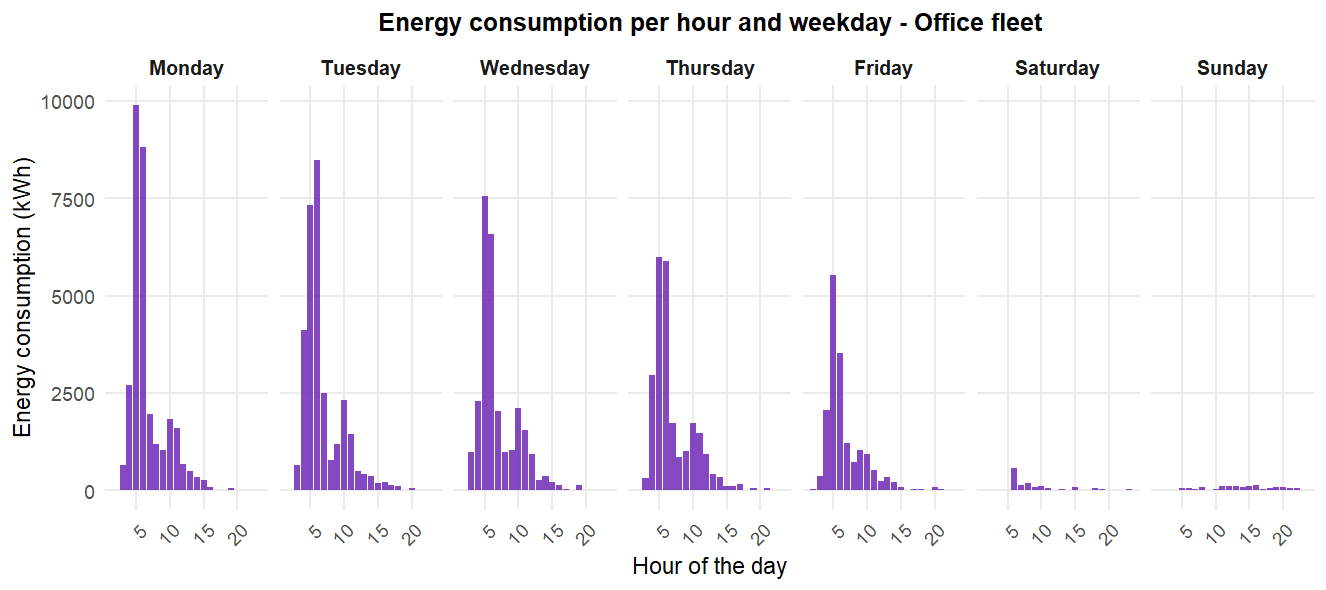

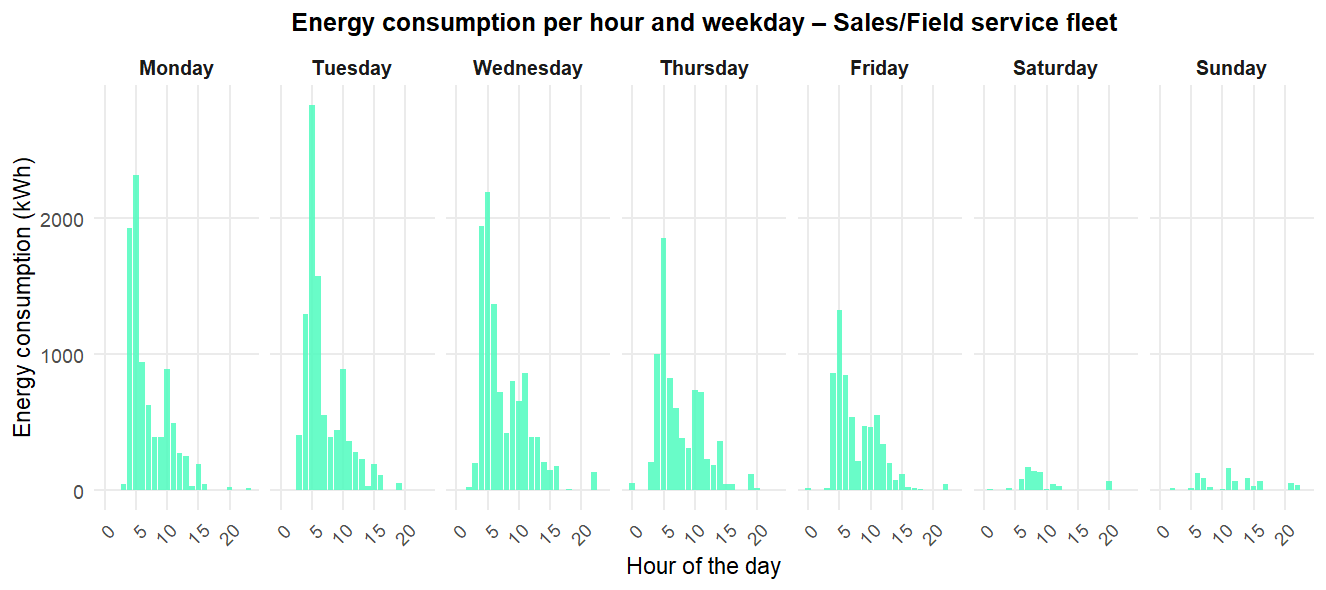

Nicht nur über den Tag, sondern auch über die Woche hinweglassen sich klare Muster erkennen. Anfangs der Woche – insbesondere am Montag und Dienstag – ist der Energieverbrauch deutlich höher. Gegen Ende der Woche nimmt er ab.

Diese Entwicklung spiegelt typische Arbeitsgewohnheiten wider: Der Wochenstart ist von mehr Büropräsenz geprägt, während gegen Freitag Homeoffice oder externe Termine zunehmen. Flexible Arbeitszeitmodelle und hybride Arbeitsformen beeinflussen somit direkt das Ladeverhalten der Mitarbeitenden.

Für Unternehmen bedeutet das, dass Ladeinfrastruktur und Energieplanung zunehmend an diese Arbeitsmuster angepasst werden müssen. Ein statisches System, das von gleichmässiger Nutzung ausgeht, schöpft das Potenzial nicht aus.

Kostenfaktor: Laden am Arbeitsplatz bleibt attraktiv

Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Laden am Arbeitsplatz aus wirtschaftlicher Sicht besonders attraktiv. Im Durchschnittkostet eine Kilowattstunde dort rund 23 Rappen (Median C4-Tarif, Elcom) – im Vergleich zu etwa 65 Rappen an öffentlichen Ladestationen.

Dieser Preisvorteil ist ein starkes Argument für Unternehmen, ihre Mitarbeitenden zu ermutigen, am Arbeitsplatz oder zu Hause zuladen, statt im öffentlichen Raum. Gleichzeitig gilt: Ladeverhalten folgt festen Routinen. Mitarbeitende können nicht dazu verpflichtet werden, zu bestimmten Zeiten oder Tagen zu laden – oder überhaupt ins Büro zu kommen. Diese individuellen Muster müssen daher respektiert, aber intelligent begleitet werden.

Die Daten zeigen klar: Zwischen Energieangebot, Ladeverhalten und Arbeitsmustern bestehen grosse Optimierungspotenziale. Mitdatenbasierten Steuerungslösungen wie Smart Charging wollen wir genau diese Zusammenhänge analysieren und verstehen. Ziel ist es, nicht nur die Energielast zu optimieren, sondern auch das Ladeverhalten selbst smarter zu gestalten –ohne die Flexibilität der Mitarbeitenden einzuschränken.

Das Phänomen «Safety-Laden»

Das beobachtete Ladeverhalten am Morgen hängt eng mit einer weiteren Routine zusammen, die uns in unserem Alltag ständig begegnet – dem von uns genannten «Safety-Laden».

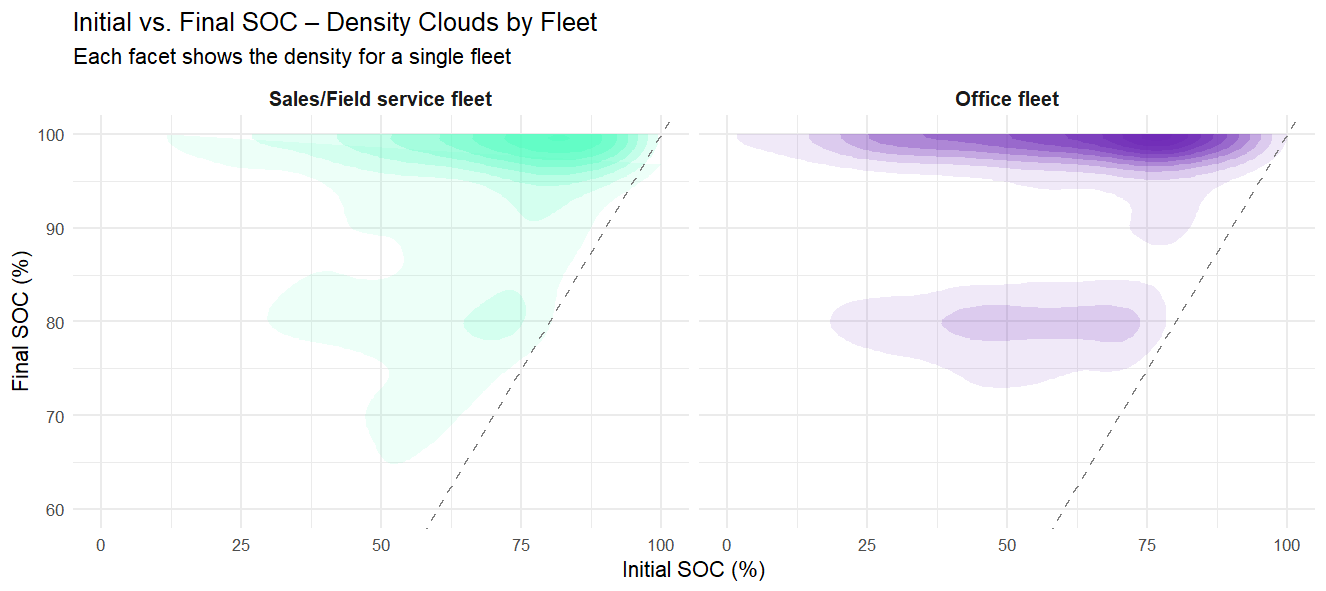

Viele Fahrer:innen stecken ihr Fahrzeug direkt nach der Ankunft am Arbeitsplatz ein, ganz gleich, wie voll der Akku ist. Unsere Daten zeigen: Der durchschnittliche Start-SOC (State of Charge) liegt häufig über 55%,was durchschnittlich immerhin 250 KM-Reichweite gleichkommt, bei Büroflotten sogar höher.

Das heisst: Ein grosser Teil der Ladevorgänge beginnt, obwohl das Fahrzeug eigentlich noch genügend Energie für mehrere Fahrten hätte. Zum Vergleich: Eine Person legt im Durchschnitt lediglich rund 30 Kilometer pro Tag mit dem Auto zurück (Quelle: Bundesamt für Statistik: Tägliche Distanz und Unterwegszeit)

Das Verhalten unterscheidet sich je nach Typ der Flotte:

- Büroflotten zeigen ein besonders ausgeprägtes Safety-Ladeverhalten. Hier werden Fahrzeuge regelmässig vor Arbeitsbeginn eingesteckt und meist bis 100% vollgeladen.

- Aussendienstflotten hingegen weisen eine grössere Varianz beim Start- und End-SOC auf. Da diese Fahrzeuge stärker im Einsatz sind und oft unterwegs laden, ist ihr Ladeverhalten flexibler und stärker bedarfsorientiert, aber weniger planbar.

Warum laden viele so früh und so voll?

Der Grund liegt selten im tatsächlichen Energiebedarf, sondern meist in der psychologischen Sicherheit: Viele möchten sicherstellen, dass ihr Fahrzeug «bereit» ist – für spontane Fahrten, Meetings oder einfach das gute Gefühl, am Ende des Tages genug Reichweite zu haben. Diese «Reichweitenangst» führt dazu, dass Fahrzeuge täglich angeschlossen werden, selbst wenn keine Notwendigkeit besteht.

Was rational betrachtet ineffizient ist, fühlt sich für viele Fahrer:innen richtig an und wird dadurch zur Routine.

Das Safety-Laden ist ein klassisches Beispiel für menschliche Gewohnheiten, die technische Effizienz einschränken.

Solange das Einstecken morgens zur Routine gehört, bleibt das Ladeverhalten konstant – selbst wenn die Ladeinfrastruktur smarter und flexibler wird.

Für Unternehmen bedeutet das:

- Lastmanagement allein reicht nicht - das Verhalten der Fahrer:innen ist ein weiterer wichtiger Schlüssel.

- Kommunikation und Nutzerfeedback sind entscheidend, um Routinen zu verstehen und gezielt zu steuern.

- Auch die Planung der Ladeinfrastruktur kann optimiert werden: Oft werden mehr Ladepunkte gebaut als tatsächlich nötig wären, wenn man das reale Ladeverhalten berücksichtigt.

Genau hier setzen wir an

Mit chargeSmart beschäftigen wir uns intensiv mit Fragen wie:

- Wie oft wird tatsächlich pro Woche im Bürogeladen?

- Wann ist der ideale Zeitpunkt zum Laden – ausNetz- und Nutzersicht?

- Wie lassen sich Routinen so gestalten, dass Ladezeiten flexibel bleiben, ohne Komfort zu verlieren?

Unser Ziel ist nicht nur, Energielasten zu optimieren, sondern auch Ladegewohnheiten smarter zu machen, damit das Laden am Arbeitsplatz effizient, kostengünstig und nachhaltig wird.